Recherche

15929 résultats correspondent à votre recherche.

2016

FEDER - FSE10 mars |

FEADER7 février |

2015

FEDER - FSE22 mai |

FEADER29 avril

|

Les autres programmes régionaux européens

Quels types de projets peuvent être aidés sur les programmes 2014/2020?

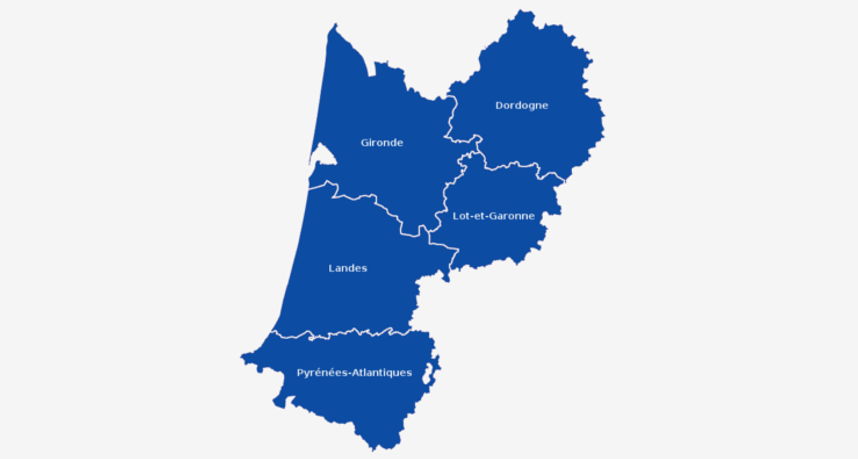

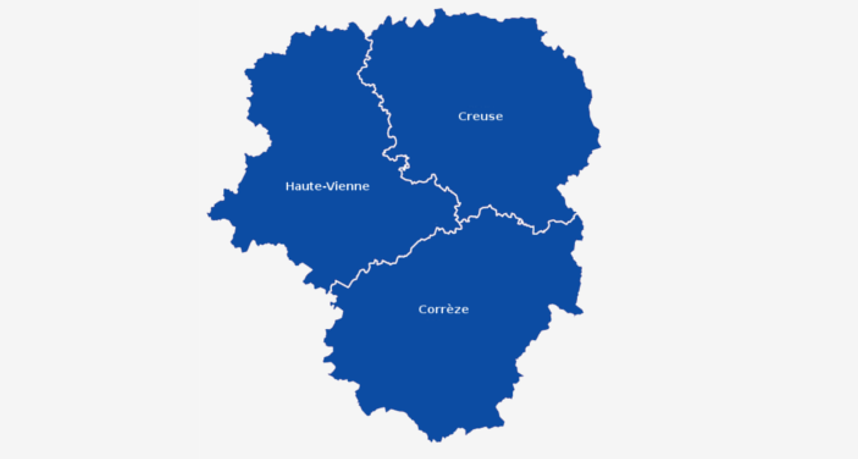

*Aides européennes gérées par la Région Nouvelle-Aquitaine selon le territoire concerné